受賞作品

第2回カラフルフォトリンピックの受賞作品を発表いたします。受賞された方々、おめでとうございます。また、ご参加くださったすべての高校生カメラマンのみなさま、ご応募ありがとうございました。

金賞

井本 夏樹

たくさんの元気と笑顔をありがとう!

私は写真を撮ることは好きですが、撮られるのはあまり好きではありません。モデルの子どもたちも、急に知らない大きな人たちに何台ものカメラを向けられたら、慣れている子でさえ緊張してしまうと思います。実際、最初のうちはうまくコミュニケーションが取れず、怖がらせてしまったと思います。モデルの子どもたちはみんな個性豊かです。まずは相手をよく知り、友達になることが必要だと考えました。そのために、同じ目線に立ち、好きなものや特徴、できること・できないことを、できる限り本人とのコミュニケーションを通じて知るよう努めました。私は当初、障がいを持つ子はそうでない子に比べてコミュニケーションが難しいのではないかという偏見を持っていました。しかし、それは間違いでした。特別な努力をしなくても、すぐに打ち解けて仲良くなることができ、むしろ私の方が自然と笑顔になり元気をもらってしまいました。カラフルモデルたちの笑顔には、周囲の人を明るく元気にする力があると感じました。障がいの有無は「ちがい」を生みますが、私が撮影会で感じた「ちがい」は、ただ「人一倍元気である」ということだけでした。実際に触れ合わなければ分からなかったカラフルモデルの魅力を、たくさん知ることができました。短い時間だったため、まだわからない部分もありますが、カラフルフォトリンピックで学んだ最も大切なことは、「知らないから偏見を抱き、誤った情報を信じてしまう」ということです。今後こうした撮影や交流の機会が増えることで、障がいの有無に関わらず誰もが暮らしやすい社会につながるのではないかと思います。

撮影の際には、カラフルモデルたちの元気いっぱいな笑顔が伝わるように心がけました。多くの人に写真を通して交流してみたいと思ってもらえるように、また、日々一緒に頑張っているご家族にとって大切な思い出の1枚になるように、そんな願いを込めてシャッターを切りました。

たくさんの元気と笑顔をくれたカラフルモデルのみんなに、感謝でいっぱいです。

講評:田中秀幸

銀賞

須藤 友珠希

一人ひとりの「ありのままの姿」を大切に

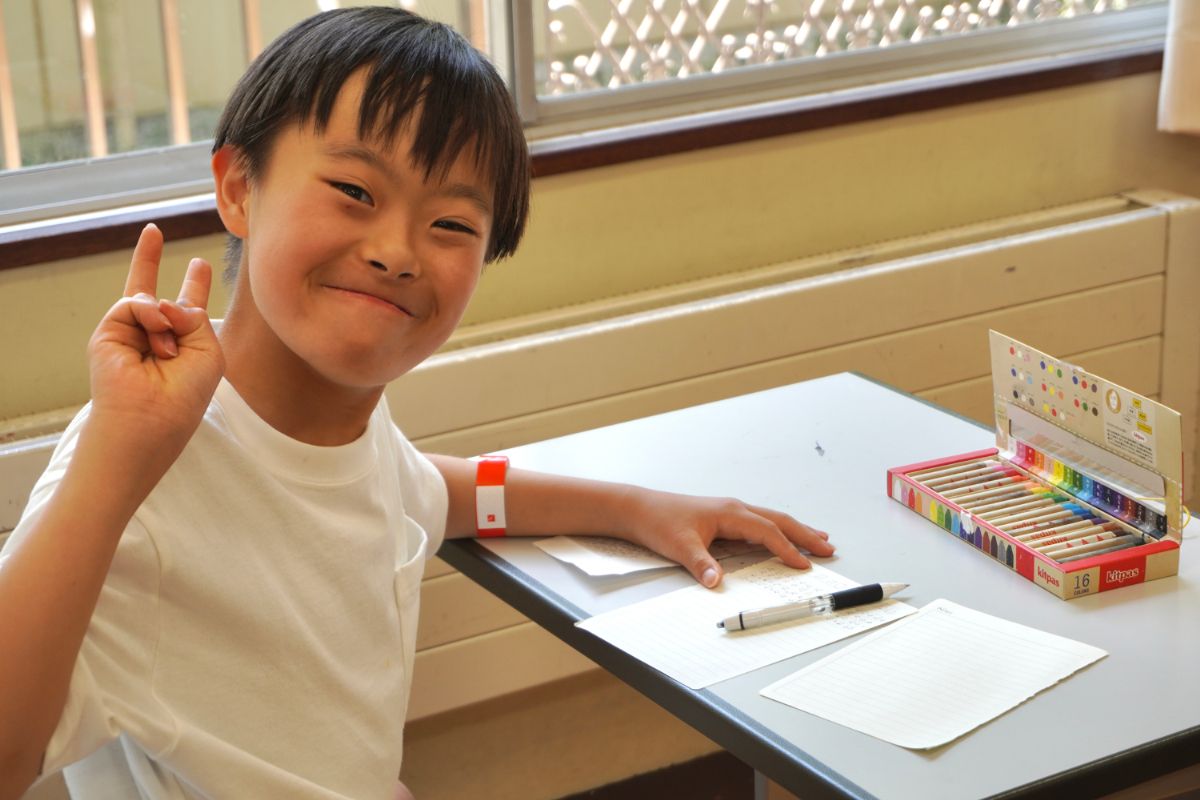

私はカラフルフォトリンピックに参加して、初めは緊張しましたが、実際に障害のある子どもたちと一緒に遊んだり、写真を撮ったりするうちに、とても楽しい時間を過ごすことができました。撮影会では子どもたちの笑顔や元気な姿がとても印象的でした。私は無理にポーズをお願いせず、遊びながら自然に出た笑顔や動きを大切に撮影しました。写真に写った子どもたちの表情は生き生きとし、一人ひとりの個性が輝いているように見えました。そして、社会がもっと多様性を受け入れ、「ありのまま」を尊重することの大切さを強く感じ、写真はその思いを伝える強い力があると実感しました。それと同時に、普段は意識しにくい「ありのままの姿」を写真で捉えることの難しさにも気づきました。また、同じ趣味を持つ仲間と励まし合いながら撮影できたことも楽しい思い出です。

この経験は私にとって、写真の技術だけでなく、人と人とのつながりや、思いやりの心を育むための貴重な機会となりました。これからも、多様な人々のありのままの姿を大切にし、写真でたくさんの人たちに伝えていきたいです。

講評:山口規子

銅賞

田端 菜々子

わたしの思い

最初は、私も子どもたちも少し緊張していたが、ひとりの子どもが大きな太鼓を思いきり鳴らした瞬間、撮影の始まりを告げる合図のように感じ、自然と笑みがこぼれた。子どもたちの表情も次第に弾けるように明るくなり、天真爛漫な姿になった。私たち学生からは気づかないような小さな発見があり、その瞬間を写真に収められたことがとても嬉しかった。名前を呼ぶと反応してくれる子や、にこっと笑顔を返してくれる子もいて、みんな本当に可愛らしく、自分も幸せな気持ちになった。

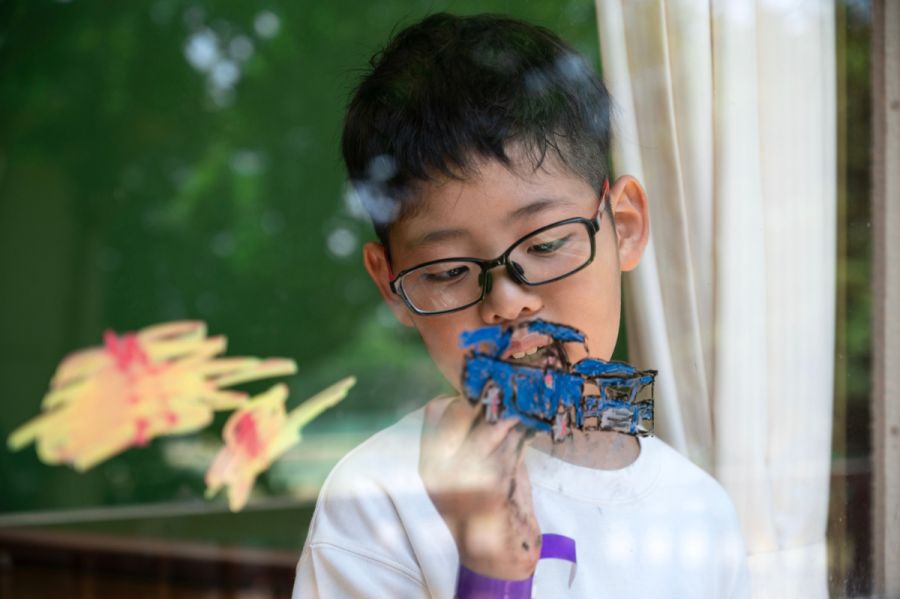

撮影では、子どもたちの自然な姿を引き出すために、できるだけ低い姿勢でカメラを構えるように意識した。子どもの目線に合わせることで、彼らの世界に寄り添い、その場にしかない空気や感情を感じ取ることができた。特に印象に残ってるのは、一人の女の子が窓にお絵かきをしながら楽しそうに笑った写真だ。この写真は、背景の若葉と重なって印象的な1枚になった。子どもの笑顔が素晴らしく、見返すたびに元気をもらえる。また、この写真を見た先生や保護者の方が「その子らしさがよく出ている」と喜んでくれたことが、とても励みになった。

私は、ただ撮るのではなく、子どもたちや大会の参加者、主催の方々、カメラマンと一緒に楽しむことを目標に取り組んだ。そのおかげで撮影が終わったあとには元気ももらえ、数え切れない思い出もでき、「子どもたち一人ひとりの違いが色とりどりの世界をつくる」ということを実感した。

これからも写真を通じて、見る人の心に届くような温かさやメッセージを伝えていきたい。日常のなかにある、かけがえのない瞬間を丁寧に切り取り、写真を見た人の心にそっと残るような作品を目指していくつもりだ。

講評:葛谷舞子

上田 耕一郎賞

満重 佑真

純粋な眼差しが映す世界

ぼくはこのカラフルフォトリンピックのボランティアで障がいのある子どもと健常の子どもが一緒に遊ぶ様子を見て、二つのことを強く感じた。

一つ目は、子どもたちの心の純粋さだ。彼らは相手の違いを気にせず、自然に関わっていた。その姿はとてもまぶしく、私の心に深く残った。大人になると、知らず知らずのうちに偏見や先入観を持ってしまうことがある。障がいの有無で人を分けてしまう社会の現実を思うと、子どもたちの関わり方は、私たちが忘れてしまった大切なものを思い出させてくれた。

二つ目は、子どもと遊ぶことの大切さだ。私は普段、勉強や予定に追われていて、子どもと接する機会が少ない。しかし、彼らと遊ぶ中で、自由な発想や豊かな想像力に触れ、心がほぐれていくのを感じた。自分の考えが少しずつ柔らかくなり、世界の見え方も変わった気がした。

この経験を通して、人との関わり方や多様性への理解が深まり、今後の自分の生き方にも大きな影響を与えてくれると実感した

講評:上田耕一郎

葛谷 舞子賞

片山 昴

一人ひとりの花

今回初めてカラフルフォトリンピックに参加させていただき、モデルたちの自由奔放で生き生きとした表情に驚かされました。

撮影会前の私は、初対面のモデルさん達とうまくコミュニケーションをとれるのか、仲良く接することができるのか不安で、とても緊張しながら撮影に挑みました。

モデルさん達も私のように緊張するだろうと考えていたのですが、実際に撮影したモデルの子は障がいをもっていることを忘れてしまうほどに魅力的な表情で迎えてくれて、むしろ自分の不安や緊張をほぐしてくれました。そんな彼らの対応が、私にはとてもうれしかったです。

撮影を進めていくうちに、モデルさん達と遊びながら撮影することが増えてきました。 一緒に遊んでいると、不思議と友達のような距離感に引き込まれて、気づいたらびしょ濡れになっていました。

初めは、カメラの事を気にして水の近くにいる子を撮ることを渋っていたのですが、楽しそうに遊ぶモデル達の表情に引き込まれ、ファインダーも覗かず、無我夢中で追いかけっこをしながら撮るなど、遊びを通して笑顔を捉える撮影に変わっていきました。そこには「カメラマン」と「モデル」という境界はなく、ただ同じ時間を共有する友達のような空気が流れていました。

モデルの子たちからは、自分のお父さんの話を体全体で表現してくれた子や、一緒に遊びながら見せてくれた生き生きとした表情など、まるで多種多様な花のように感情を咲かせてくれました。 その姿は、静かに複雑に咲く花のように奥深い表情であったり、豪快にありのまま咲く花のように力強い表情であったりと、一人ひとりの個性を映し出していました。

今回の作品を通して、一人ひとりの花のような表情、感情を感じ、楽しんでいただけたらうれしいです。

講評:葛谷舞子

「写真はピンボケであったり、ブレていてはいけないという定説があるが、信じがたい」−写真家・中平卓馬−

この1枚も、ブレているしピントも甘い。だからこそ、生き生きとしています。 まさに、心を躍らせ撮影している。その情熱と若さが写真から溢れ出ていて、羨ましく感じます。

田中秀幸賞

中曽 優亮

僕に教えてくれたこと。

今回、私は初めてこのフォトリンピックに参加させていただき、改めてキッズモデルの方々に感じさせていただいたことがありました。それは「笑顔が与えるエネルギー」です。やはり撮影が始まる前は、ちゃんと接することができるのか、撮影ができるのか、いろいろな不安や緊張がありました。しかし、いざ撮影が始まると、キッズモデルの方々が見せてくださる笑顔や元気に圧倒され、撮影前に感じていた不安や緊張が気づいたときには何もなくなっていました。その時に思ったことは、キッズモデルの方々が見せてくださる元気いっぱいな姿とエネルギーです。また、モデルの保護者様も気兼ねなく話しかけてくださり、キッズモデルたちとつなげてくださったことにも非常に感謝しています。

私たちは写真を撮るだけでなく、その写真が与える笑顔のエネルギーを写真を見てくださる方々や撮影させていただいているモデルの方々に届けるのが私たちのできることだと考えています。このエネルギーが見てくださっているすべての方々に届いていることを願っています。

講評:田中秀幸

山口 規子賞

王鞍 陽太

シャッター越しに見えた笑顔

私は東京工芸大学主催のカラフルフォトリンピックに参加し、撮影会を通して多くのことを学びました。今回のテーマは「障がいのある子供たちのありのままの姿を撮ること」でしたが、正直に言うと撮影前は不安や緊張が大きかったです。これまで障がいのある子供たちと接した経験がほとんどなく、どう接してよいのか分からず、子供たちに嫌な思いをさせてしまわないか心配していました。

しかし、実際にカメラを向けてみると、その不安はすぐになくなりました。子供たちはとても元気で明るく、笑顔を見せてくれたり、自然にポーズをとってくれたりしました。その楽しそうな姿に私は夢中でシャッターを切っていました。自分の中にあった「大人しいのではないか」という先入観は間違っていて、むしろ彼らの持つ明るさや力強さを見逃すところだったのだと実感しました。

こちらの写真は、水遊びをしている子供の姿です。水しぶきの中で無邪気に遊ぶ表情は、夏の光と重なってとても輝いて見えました。私はその瞬間に「子供らしさ」そのものを感じ、この写真を通じて見る人にもその楽しさや爽やかさが伝わればと思いました。

今回の撮影で学んだことは、写真は被写体を写すだけではなく、その人が持つ魅力やその瞬間の空気感をどう伝えるかが大切だということです。私の作品には、子供たちの明るさや無邪気さだけでなく、彼らから私自身が受け取った感動や学びも込めています。この経験を忘れず、これからも多くの人に伝わる写真を撮っていきたいです。

講評:山口規子

西武信用金庫賞

小林 櫻子

大切な思い出

この度カラフルフォトリンピックに参加し、とても楽しく、そして貴重な体験ができました。

当日に向けて楽しみな気持ちがある一方で、不安もたくさんありました。携帯以外で写真を撮った経験がほとんどなかったため、よい写真を撮れるかの心配ももちろんですが、カラフルモデルたちとうまく接することができるかずっと考えていました。しかし実際モデルさんたちに会ったら、その悩みは一瞬で消えました。子供たちが遊び始めた瞬間、輝かしい笑顔に背中を押され、言葉にしなくても、「心配しなくて大丈夫」と伝わってきました。

中庭や水遊びでの子供たちの笑顔は、それぞれに個性が溢れていて、まるでシャボン玉のように一つ一つ鮮やかでキラキラしていました。子供の純粋な笑顔はこんなに綺麗なものだと、心が癒されました。そんな幸せの空間で、気づけば自分自身も笑顔になっていました。

この経験を通して、私は改めて障がいは個性であり、障がいについて理解しようとする姿勢が大切だと思いました。特にそう感じたのは、モデルさんの車いすを階段で運んで初めてその重さを知ったときです。これは障がい者の毎日の苦労のほんのわずかにしか満たさないが、自分から率先してこのコンテストに参加して、手伝おうと思わなかったら体験できなかったことだと思います。もっとこの世界が障がい者にとって住みやすくなれるためにはこのような体験は欠かせないものだと強く感じます。

私はこのコンテストのカメラマンの一員として活躍できたことをとても光栄に思います。カラフルモデルさんたちはみんな本当に可愛く、遊んで笑っているところを見られたのが何より嬉しかったです。そして障がいについてより知識を深める重要性に気付くことができ、この日は私にとって忘れられない思い出となりました

講評:西武信用金庫 理事長 髙橋一朗

新 信子賞

舩木 レイ

2度目の挑戦

昨年、初めて参加したカラフルフォトリンピックで銀賞をいただけたことは、私にとって大きな自信となりました。そして、昨年の経験を踏まえ、今年はさらに良い作品を撮りたいという気持ちでエントリーさせていただきました。

昨年と同じく、撮影前はキッズモデルをうまく撮れるかプレッシャーを感じていましたが、撮影を始めるとその緊張はすぐに解けました。昨年と異なり、キッズモデルの笑顔のレパートリーが増えていたことです。シャボン玉、鬼ごっこ、プール遊びといったメニューは同じなのですが、彼らのアクションが大きく、その分表情は一層豊かになり、自然な笑顔や真剣な眼差しをカメラに収めることができました。

写真とは、その瞬間を切り取るものですが、今回の撮影は、写真に写る一瞬だけでなく、その前後のストーリーや、モデルたちの心の交流も写し出されているように感じます。その背景も作品から読み取っていただけるとうれしいです。

第2回カラフルフォトリンピック、結果はどうであれ、この経験は私にとってかけがえのない宝物となりました。

来年もまた、彼らの無邪気なら笑顔を写真に収めることができる日を楽しみにしています。

講評:勝倉崚太

秀作

maki

レンズ越しの成長

撮影を始める前はどんなふうに撮ればいいのか分からず、少し不安もありました。でもいざ撮影が始まると、 遊んでいるときの真剣な顔や何かに夢中になっている姿はとても魅力的で写真に残したいと思う瞬間がたくさんありました。

その子がその時間を楽しんでいることが伝わるような瞬間を切り取りたいと思っていたのですが、うまくいかず苦戦することが多くありました。また、元気に動き回る子供達はすぐにフレームの外に飛び出し、ピントが外れ、光もズレ、 普段景色の写真ばかり撮っている私にとって人の写真を思うように撮るのはとても難しいことでした。今までは自分が撮りたいと思った瞬間にシャッターを切っていましたが、子供達の呼吸や動きに合わせてシャッターを切るようになりました。自分の中で新しい写真の撮り方を考えながらもっと動きのある写真も撮ろうとしましたが、タイミングが合わず思うようにはいかないことも多かったです。それでも、その子らしい、自然な表情はちゃんと写っていると思います。

これからも、夢中になっている瞬間を切り取れるような写真を撮っていきたいです。

石川 由菜

人と向き合う時間

今回のカラフルフォトリンピックに参加するまでは、「うまく撮れるだろうか」「どう接すればいいのだろうか」と不安な気持ちもありました。しかし、実際にモデルの方々と向き合ってみると、そうした緊張は少しずつ和らぎ、カラフルフォトリンピックの時間はとても楽しいものになりました。

また、子どもたちが笑顔になると、それを見ている家族やスタッフの表情もやわらかくなり、会場全体があたたかい雰囲気に包まれていくのを感じました。

私はこれまで、人物よりも風景や物を撮ることが多く、人を撮影することには少し苦手意識がありました。風景や物であれば、自分の思う形になるまで時間をかけて撮影できますが、人を撮るときは相手の気持ちや雰囲気を感じ取りながらシャッターを切る必要があります。今回の撮影会を通して、人を撮ることの難しさを知ると同時に、人と関わりながら写真を撮る楽しさも学びました。

作品を撮影する際には、モデルの方々が楽しんでいる様子をしっかりと写真に残すことを意識しました。表情やしぐさの一瞬一瞬を逃さないよう心がけ、撮影を通して被写体の楽しさや活気が自分にも伝わるのを感じました。それを写真を通して他の人にも感じてもらえたら嬉しいです

今回学んだことを、これからの活動に生かしていきたいです。今後は景色だけでなく人物の撮影にも積極的に取り組み、見た人が思わず笑顔になるような写真を撮れるよう努力していきたいと思います。

篠崎 優也

新しい試み

自分は、今回の撮影会で写真の厳しさを知りました。いつもは写真部の同じ仲間や友達などにお願いをしてポーズをとってもらいそれを撮っているだけでした。ですが、今回の撮影会では子供たちの自然な姿を撮るということでポーズの概念がなかったのでいつ、どこで、どんなタイミングで、シャッターを切るチャンスがあるかわかりません。そのため常に気を配り、周りを見て、シャッターチャンスを逃すまいという気持ちで臨みました。また、数少ない子供たちとの交流の場のためたくさんお話をしよう。たくさん話しかけようと思っていました。ですが、いざ始まってみれば子供たちがとても元気でたくさん歩き周り、カメラを構える暇もなく次、次へと色々なところへ行くためこんなに難しいものかと感じました。子供たちは自分たちよりも楽器やお絵描きに興味津々でお話どころでもなかったためとても難しかったです。自分は、初めての場で右も左もわからず、初めて体験する撮り方で不安だらけになった時、顧問の先生から「とにかくシャッターを切りなさい」と、「初めてなんだからしょうがない」と顧問の先生なりのアドバイスを頂き、弱々しくなっていた自分に喝を入れてもらい、その後は根気強く話しかけ、たくさんシャッターを切り、少しずつ普段の調子を取り戻し、過ごすことが出来ました。ですが、自分は今回の撮影会を通して改めて自分がまだまだ未熟ということを思い知らされました。構図や、掛け声、接し方や、カメラの扱いなど、まだまだ取るに足らない点だらけですが、今回の撮影会を糧にこれからも成長できたらいいなと思いました。

ありがとうございました。